Vortrag am 8.April 2025:

Jüdische Grabmale – christliche Bildhauer

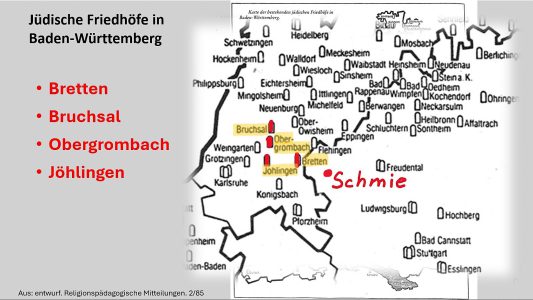

Bildhauer aus Schmie und ihre Grabmale auf jüdischen Friedhöfen im nahen Baden.

Vortrag von Martin Walter, Pfarrer i.R.

Das selbstverständliche Miteinander von Juden und Christen im Spiegel jüdischer Grabmale

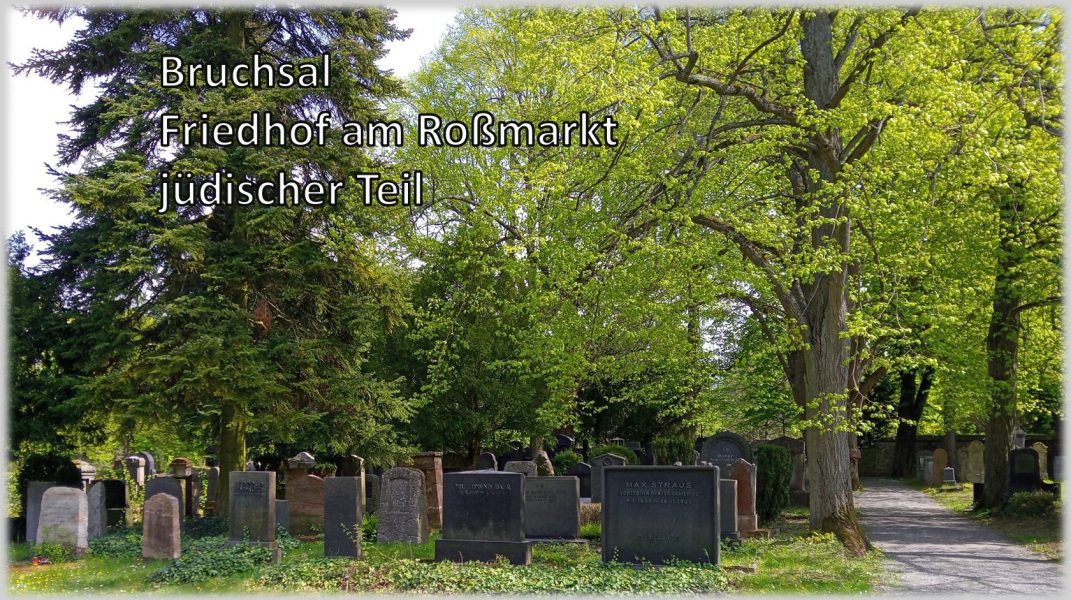

In den Dörfern und Städten des Kraichgaus lebte seit Jahrhunderten eine jüdische Bevölkerung. Im 19. Jahrhundert war Bruchsal ein Zentrum jüdischen Lebens. Zeitweise waren fast 6 % der Einwohner Bruchsals jüdisch. Um 1885 lebten etwa 750 Juden in der Stadt. Die Bedeutung Bruchsals zeigt sich auch darin, dass nicht nur 1881 eine neue Synagoge eingeweiht, sondern auch 1879 – als Teil des städtischen Friedhofs – ein eigener jüdischer Friedhof eingerichtet worden war. Zuvor wurden die Toten aus Bruchsal auf dem jüdischen Verbandsfriedhof in Obergrombach bestattet.

Schmie war zu dieser Zeit ein Steinhauerdorf mit Steinbrüchen und Bildhauerwerkstätten. Steine aus Schmie waren ein begehrter Werkstoff für das Baugewerbe, für Denkmäler oder Grabmale. Viele Zeugnisse dieser Zeit existieren nicht mehr. Da im Judentum Gräber ewig bestehen bleiben, findet man heute noch auf jüdischen Friedhöfen im Kraichgau Grabsteine, die von Bildhauern aus Schmie geschaffen wurden. So stehen auf dem jüdischen Friedhof in Bruchsal Grabmale des Bildhauers Andreas Metzger (1829– 1905) aus Schmie.

Auch auf dem jüdischen Friedhof in Bretten stehen Grabmale aus Schmie; eines von Andreas Metzger und eines vom Bildhauer Christian Walter.

Weitere Grabsteine finden sich in Obergrombach, Mingolsheim und Philippsburg; sie stammen wohl aus der Werkstatt Metzger in Bruchsal.

Grabmale auf dem jüdischen Friedhof in Bruchsal

Das Grabmal Oppenheimer

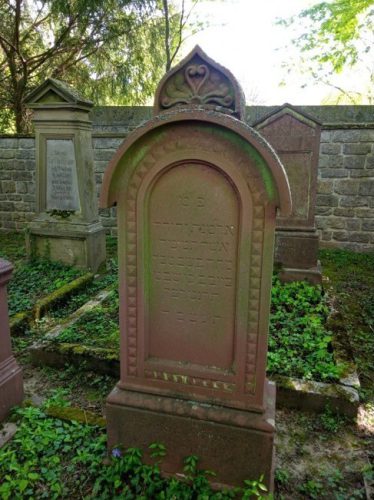

Friedhof Bruchsal

Grabmal von Louis Oppenheimer (1831 – 1907)

und seiner Frau Bertha, geb. Bär (1839 – 1883)

Das Grabmal für Bertha Oppenheimer (im Bild rechts) trägt die Signierung

„A. Metzger in Schmie bei Maulbronn“

Das KinderGrab Reichenburg

Friedhof Bruchsal

Grabmal von Liese Reichenburg (1881 – 1885)

Signierung im Sockel:

„A. Metzger in Schmie bei Maulbronn“

Grabstein mit kunstvollen Ranken als Mittelakroter. Er trägt keine jüdische Inschrift.

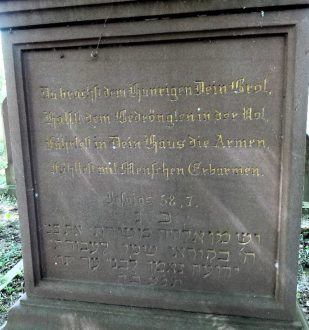

Das Grabmal Rosenfeld

Friedhof Bruchsal

Grabmal in Form eines Obelisken für den Hauptlehrer Samuel Rosenfeld und seine Frau Rahel, geb. Levinson

Signierung im Sockel: „A. Metzger in Schmie bei Maulbronn“

Mit dem Bibelzitat (Jesaja 58,7) wird der Verstorbene für sein soziales Verhalten gelobt. Die hebräische Inschrift ist ein Bibelzitat. Es greift den Namen des Verstorbenen auf und lobt seine religiöse Seite : „Und Samuel war ein Diener vor dem Herrn“ (1. Samuel 2,18).

Nachdem seine Frau 1889 verstorben war, heiratete 1892 Andreas Metzger nochmals, zog zusammen mit seiner Frau und seinem jüngsten Sohn Gotthilf (1880 – 1822) nach Bruchsal und gründete dort einen Bildhauerbetrieb. Ab jetzt fehlt bei der Signierung auf den Grabsteinen der Zusatz „in Schmie bei Maulbronn“.

Die Grabmale Scheuer

Friedhof Bruchsal

Grabmale von Leopold Scheuer (gest.1892) und Regina Scheuer (gest. 1899)

Leopold Scheuer war Hauptlehrer an der israelitischen Volksschule in Heidelsheim.

Signierung im Sockel: „A. Metzger“

Das Grabmale Veis

Friedhof Bruchsal

nahezu identische Grabmale von Seligman Veis (gest. 1899) und seiner Frau Johanna Veis (gest. 1892)

Signierung im Sockel: „A. Metzger“

Das Grabmale Lichter

Friedhof Bruchsal

Grabmal von Leopold Lichter (gest. 1900) und Rosalie Lichter

Signierung im Sockel:„A. Metzger“

Leopold Lichter war Mitinhaber der „Badisch-Württembergischen Weinbrennerei Hirsch & Lichter oHG“/Bruchsal

Andreas Metzger starb 1905; sein Sohn Gotthilf führte den Bildhauerbetrieb weiter. Auch von ihm finden sich Grabmale auf dem jüdischen Friedhof in Bruchsal. Granit wird gegenüber dem Sandstein immer beliebter. Die Grabmäler sind jetzt auch zunehmend vom Jugendstil beeinflusst.

Die Grabmale Kahn

Friedhof Bruchsal

Kallmann Kahn (1843 – 1911) und Zerline Kahn (1848 – 1911)

Signierung: „Metzger“

Das Grabmal Marx

Friedhof Bruchsal

Monumentales Grabmal von Louis Marx (1845 -1913) und

seiner Frau Helene (1840 – 1926).

Louis Marx war Vorstand der jüdischen Gemeinde in Bruchsal und Stadtrat.

Die jüdische Inschrift beschränkt sich auf einen Satz im Fries unterhalb des rundbogigen Giebels.

Insgesamt stehen auf dem jüdischen Friedhof in Bruchsal mindestens 35 Grabsteine, die von der Bildhauerfamilie Metzger gefertigt wurden

Grabmale auf dem jüdischen Friedhof in Jöhlingen

Gottlob Metzger, der Bruder von Gotthilf Metzger, war ebenfalls Bildhauer in Schmie. Von ihm finden sich Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof in Jöhlingen (Walzbachtal).

Das Grabmal Kahn

Friedhof Jöhlingen

Grabmal von Leopold Kahn (gest. 1892)

Die segnenden Hände sind ein typisches Symbol für Angehörige der Priesterfamilien (hebr. Cohen).

Mit Efeu überwuchert (Zustand 2025)

Mit hebräischer und deutscher Inschrift

(Foto aus dem Ortsarchiv Walzbachtal)

Kindergrabmale

Friedhof Jöhlingen

Zwei Kindergräber mit stark verwitterten Grabmalen aus Sandstein.

Die Inschriften sind nicht mehr zu entziffern.

Grabmale auf dem jüdischen Friedhof in Bretten

Auf dem jüdischen Friedhof in Bretten steht je ein Grabmal der Bildhauer Andreas Metzger und Christian Walter aus Schmie.

Beide Grabsteine sind im Staatsarchiv Ludwigsburg dokumentiert.

Die Grabmal Jakob Lämle

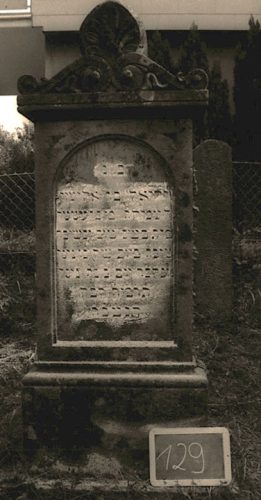

Friedhof Bretten

Jakob Lämle (gest. 7.4.1888)

Bildhauer: Andreas Metzger, Schmie

Quelle: LABW, Staatsarchiv Ludwigsburg, EL 228 b II Nr 4979

Permalink: http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-2390923

Das Grabmal Bernhard Wertheimer

Friedhof Bretten

Bernhard Wertheimer (1876 -1932)

Bildhauer: Christian Walter, Schmie

Quelle: LABW, Staatsarchiv Ludwigsburg, EL 228 b II Nr 4794

Permalink: http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-2511229-1

Weitere Grabsteine finden sich in Obergrombach, Mingolsheim und Philippsburg; sie stammen wohl aus der Werkstatt Metzger in Bruchsal.

Datumsangaben, Symbole, Inschriften auf Jüdischen Grabsteinen

Jüdische und christliche Grabsteine unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht.

Inschriften

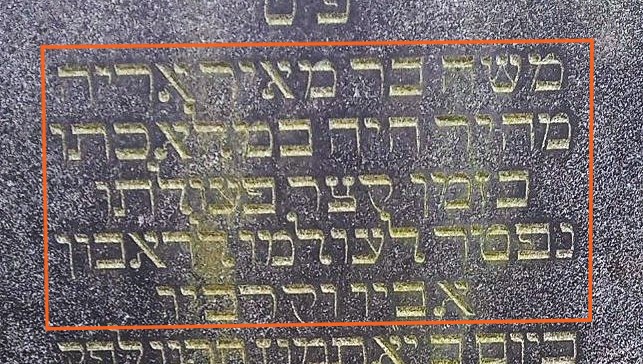

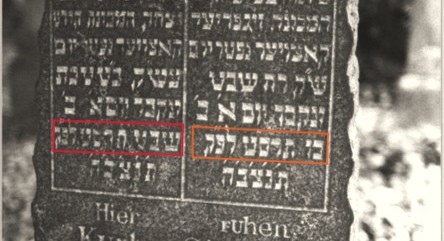

פט (Pe und Tet) Po Tamun

= „Hier ist geborgen“

פנ (Pe und Nun) Po Nikbar

= „Hier ist begraben“

meist beginnend mit dem jüdischen Namen des/der Verstorbenen.

Name: Mosche bar (= Sohn) Meir Arieh

BeJom = Am Tag | Bet = 2 (Montag) | Jod Alef = 1+10 | Tammuz |

Thet (= 400) Rosch (= 200) Nun (= 50) Waw(= 6) = (5)656

Lamed Pe Kof = nach kleiner Zählung, d.h. +5000)

gest. am: Montag, 11. Tammuz 5656 (Montag, 22. Juni 1896)

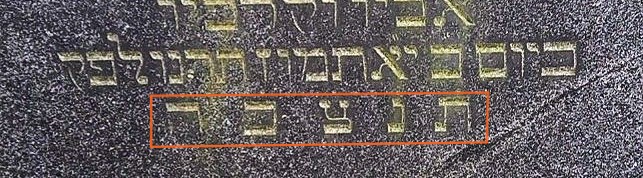

תנצבה (Taw, Nun, Zade, Bet und He)

„Seine / ihre Seele möge eingebunden sein

im Bund/Bündel des Lebens“

Symbole

Auffallend beim Besuch eines jüdischen Friedhofs sind oftmals kleine auf den einzelnen Grabsteinen aufgelegte Steine. Diese Symbolik der Angehörigen soll anzeigen, dass der oder die Verstorbene nicht vergessen ist.

Im Folgenden eine kleine Auswahl von Symbolen auf den Grabsteinen.

Die segnenden Hände sind ein typisches Symbol für Angehörige der Priesterfamilien (hebr. Cohen).

Eine Kanne ist Symbol für Zugehörigkeit zum Stamm der Leviten.

Der Stamm Levi war für den Tempeldienst zuständig und hatte umfangreiche Aufgaben am Tempel zu verrichten: die Leviten waren zuständig für die kultische Reinheit im Tempel und hielten die Lesungen im Tempel ab.

Weintraube/Weinstock sind Zeichen von Fülle und Reichtum. Damit zugleich ein Symbol für ein erfolgreiches Leben.

Datumsangaben

Die Datumsangaben werden nach dem Jüdischen Kalender vorgenommen, zumeist nach der kleinen Zählung, d. h. unter Auslassung der Tausenderstelle.

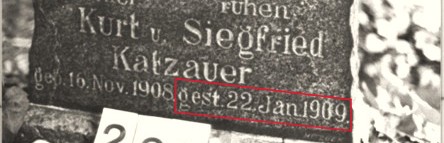

Besonderheit am Beispiel eines Grabsteines von Zwillingen, die kaum 2 Monate alt wurden.

22. Januar 1909

am gleichen Tag

Freitag, 29. Tewet (5)669 Samstag, 01. Schwat (5)669

an aufeinander folgenden Tagen

Erklärung: im Judentum beginnt der Tag bei Sonnenuntergang. Kurt ist vor und Siegfried nach Untergang der Sonne gestorben.